譜面に書かれていないことをいかにして伝えるか

「最初の目標は、とにかく飯を食っていくことでした」

佐渡裕さんは駆け出しの頃をこう振り返る。音楽大学ではフルートを専攻したため、指揮の技術を体系的に学んだ経験はなかった。日々の仕事といえば、中高の吹奏楽部やママさんコーラスの指導、時に演歌やカラオケ録音の立ち会い、たまのいい仕事といえばNHKのドラマ音楽収録など。いわゆる“食える”仕事を地道に積み重ねることから始まった。

しかし、根底には「指揮で生きていく」という夢が常にあった。その強い思いはやがて運命的な出会いを引き寄せる。タングルウッド音楽祭のオーディションに合格し、小澤征爾やバーンスタインといった憧れの巨匠たちと出会う。喜びもつかの間、巨匠たちから「もっと勉強せよ」と背中を押され、ヨーロッパへと渡ることを決意する。1987年、この時26歳。音楽に人生を捧げる決断をした瞬間である。

「89年のコンクールで優勝すると少しずつ仕事がもらえるようになりましたが、そこからはさらに毎日が勉強でした。依頼されるのは初めて指揮する曲ばかり。最初に指揮者としてポジションをもらったボルドー管弦楽団では、リハーサル中に突然、代役を任されることもあった。とにかく大変だったんですが、一方でこれは将来の財産になると思った。だから客演指揮者が来ると必ずリハーサルに立ち会って、いつでも振れるように準備していました。するといつしか“誰か本番をキャンセルしないかな”とさえ思うようになった。今思えば貪欲だったんでしょうね」

この貪欲さの先に決定的な出会いが待っていた。本人も「探求といえばこの曲」と挙げるのが、ベートーヴェンの『交響曲第九番』である。1990年代半ばに日本で定期的に振るようになると、99年からは年末の風物詩「1万人の第九」を指揮するようになった。

「およそ70分の楽曲の中に人生や哲学が凝縮されていて、回を重ねるごとに新しい発見がある。ただ、1万人の第九ではクラシックの初心者を含む大合唱団に、自分の解釈を理解してもらわなければならない。そのため、言葉やイメージの選び方までが探求の対象になりました」

佐渡さんの『第九』探求は、現代の譜面はもとより、ベートーヴェンの直筆譜にまで立ち返る。作曲家の乱れた筆跡から感情の痕跡を読み取りつつ、写譜や出版過程で生じた差異を分析する。まるで歴史学者のように、作曲家の息遣いを感じ取り、再構築していく。さらに2015年に、ウィーンを拠点とする楽団の音楽監督に就任すると、ベートーヴェンが人生の大半を過ごしたウィーンの散歩道を歩き、風や匂いや光を感じた。作曲者がどんなふうに世界を見ていたかを想像しては、再び楽譜に戻って検証するというプロセスを繰り返した。

そうして到達した『第九』の理解は、単純な「喜びの歌」ではないということだ。

「どうしても歓喜のイメージに引っ張られるのですが、あの有名な、いわゆるサビの部分はわずかです。その後は厳しい音楽が続き“抱き合え”という言葉が添えられている。さらに3楽章の譜面を見ると、メロディーが隣り合う音で作られていることが分かる。つまり、隣の人と手をつなげば、それが抱き合うことにつながり、大きな喜びに変わっていくんじゃないかと、僕の中で次々と答えが見つかってきた。でも、昨今の世界はパンデミックがあったり紛争があったりと、難しい時代です。本当の喜びとは簡単に手に入らないもの、というのがこの曲のテーマだと今は思っています」

こうした探求はベートーヴェンの世界を超えて、やがてマーラーやブルックナーへと広がっていく。だが、どんな楽曲に向き合おうと、根底にあるのは「作曲家の真意を伝える」こと。佐渡さんを世界の舞台へ押し上げたのは、この真摯な姿勢に他ならない。

日本への土産、次世代への土産をどれだけ残せるか

今年64歳を迎えても、佐渡さんは前を向いている。「指揮者は80歳になって、やっとこれからという感じもする」と笑うが、その言葉には半生を歩んだからこその実感がにじむ。

今後の大きな目標の一つは、海外で新たなポジションを得て、腰を据えて一つの楽団と音楽作りに取り組むことだ。なじみ深いヨーロッパか、あるいは未経験に近いアメリカや別の地域にも興味はある。「場所にこだわらず、縁を大切にしたい」と語る背景には、単に自身のキャリアを高めるだけでなく、使命感に似た思いがある。

「ウィーンのトーンキュンストラー管弦楽団で音楽監督を10年務めた経験は、自分にとって大きな財産になりました。これから引退までに、もう一つか二つくらいは新しい挑戦ができるんじゃないかと思う。指揮者としてさらに高みを目指す気持ちもありますが、一方で日本への思いも強い。クラシック音楽の環境が整ったこの国に、世界からどのような土産を持ち帰れるか、そこに興味があるんです」

その土産を渡す舞台の一つが、兵庫県立芸術文化センターの「スーパーキッズ・オーケストラ」である。小学生から高校生までの弦楽奏者で構成されるこの楽団を、佐渡さんは2003年の創設時から自らの手で育ててきた。全国から集まった子どもたちは驚くほど成長し、すでに世界の舞台で活躍する卒業生も少なくない。

「正直に言えば、今はこれが一番面白い。若い才能がぐんぐん伸びていく姿に、僕自身が勇気をもらっている。世界を舞台に活動してきた自分だからこそ伝えられることがあると思うし、もし将来、仕事を少しずつセーブすることになっても、スーパーキッズがあれば十分だと思えるほどです」

一方、プライベートの話題を振ってみると、ゴルフ、料理と楽しみが次々とあふれる。そもそも佐渡さんにとって、仕事も遊びも区別はない。どちらにも全力投球で挑むことが、彼の生き方そのものだ。最後まで自分らしいスタイルを貫き、その面白さを味わい尽くしたいということだろう。「80歳になって、やっとこれから」という言葉は、指揮者としてだけでなく人生全体においても、今なお探求のただ中にいるという自覚を物語っているように聞こえる。

単なる装飾品や機械ではない、複合的な美しさがある

さて、今回の取材は、佐渡さんが音楽に集中する時や楽譜に向き合う際にこもるという、ご自宅の書斎で行った。訪れて気づかされるのは、佐渡さんの興味・関心の豊かさだ。

音楽に関するものへの興味はもちろん想定内だが、むしろそれ以外のもの――少年時代から好きなアニメのグッズ、プラモデル、スーパーカーの模型、ひいきの野球チームのグッズ、ゴルフ用品、好みのシングルモルト、各界の著名人との親交を物語る写真やメッセージ……など――が、ところ狭しとディスプレーされている。聞けば「一度はまると長い」のだそう。世間が変わっても、あるいは自身が年齢を重ねても興味を失わないものを、直感的に選んでいるようだ。

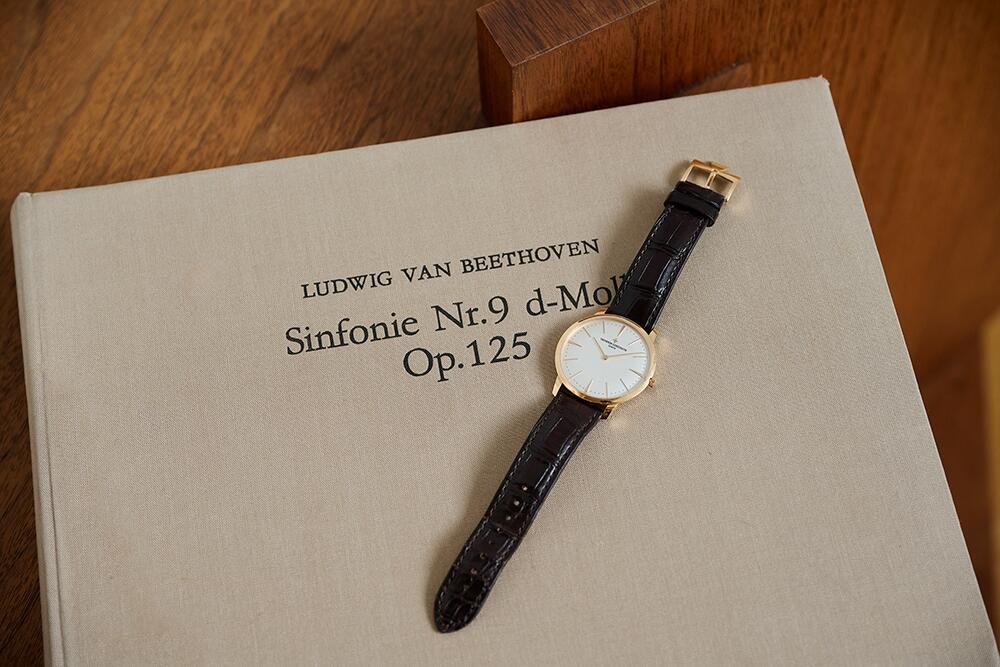

そうした嗜好性を感じさせる愛用品がもう一つある。スイス・ジュネーブを拠点とするヴァシュロン・コンスタンタンの腕時計である。ヴァシュロン・コンスタンタンとの出合いは1990年代、佐渡さんが30代の頃のこと。仕事で初めて訪れたジュネーブの地で、このメゾンのアンティーク時計に魅せられた。それまで高級時計に対して特別な興味はなかったが、気づけばジュネーブの本店を訪れていたという。

それからおよそ30年、憧れが途絶えることはなかった。強い思いが運命を引き寄せるというのは佐渡さんのセオリーなのか、やがて60歳を目前にしてヴァシュロン・コンスタンタンの時計を手にする機会を得た。ジュネーブのマニュファクチュール(自社工場)の見学にも訪れた。30代の頃に衝動に駆られた感覚は間違っていなかった。

「この時計には“美への探求”が凝縮されているように思う。美しさにもさまざまな形があって、工房で実際に時計作りを目の当たりにすると、手作業による彫金に息をのむことがあれば、精緻なメカニズムに驚かされることもある。さらに時計の本質である“時を刻む機能”もおろそかにしていない。単なる装飾品でも、単なる機械でもなく、その美しさは極めて複合的です」

そうした複合的な美は、創業から270年もの間、一度の中断もなく時計作りを行ってきた長い歴史も関係していると続ける。

「“時計を作ろう”という最初の思いから始まり、その時代ごとに求められるものに応じて変化しながらも、決して失われない普遍的な美を宿し続けてきたということです。変わってきたものと変わらないものが共存し、彫刻としての芸術性も、メカとしての精密さも、そして時計としての性能も含めて、一貫して美を探求してきた。そこにヴァシュロン・コンスタンタンの素晴らしさがあると思う」

その姿勢は、佐渡さんが歩んできた音楽の道にも重なる。「オーケストラって決して天使の集まりじゃない。もっと人間くさいリアルな集団」だという。資金不足や人間関係に悩むこともある。そんな混沌とした状況にあっても、佐渡さんをはじめ楽員を突き動かすのは「より美しい音楽を作りたい」という共通の思いに他ならない。たゆまない探求が一流を築き上げる――。あらゆる創作に通じる普遍的な真理である。

佐渡裕

指揮者。1961年、京都府生まれ。故レナード・バーンスタイン、故小澤征爾らに師事。1989年ブザンソン国際指揮者コンクール優勝。その後パリ管弦楽団、ロンドン交響楽団、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団など欧州の名門楽団で多数客演指揮。現在は兵庫県立芸術文化センター芸術監督、新日本フィルハーモニー交響楽団音楽監督、シエナ・ウインド・オーケストラ首席指揮者などを兼任。2025年12月は大阪、兵庫、東京などで全12回の『第九』公演を指揮する。

©Takashi Iijima

衣装:ニット11万3300円〈LAMANO ARTISANS〉、パンツ2万9150円〈B SETTECENTO〉/共にUtsubo Stock

TEL:06‐6136‐6696

photograph:Masahiro Okamura

styling:Yoko Yokota(Franc.)

hair & make:Yuko Morie

edit & text:d・e・w